2021/12/17、第166回直木三十五賞の候補5作が発表された。選考委員会は 2022/1/19。残念ながら自分は遅読なので、それまでに全部読んで受賞作を予想するなんてできない。お金もないし。

だから、ネット上の作品紹介だけで予想。というより一番面白そうなのを選んだ。それがこの【塞王の楯】だった。

※注

2022/1/19に、みごと受賞されました。

log・考察

戦国時代、どんな攻めをも、はね返す石垣。どんな守りをも、打ち破る鉄砲。「最強の楯」と「至高の矛」の対決を描く。

塞王とは石垣造りの「塞の神」のこと。舞台は滋賀県。

序

場面がしっかり『画』で浮かぶ感じ。クセが強くも感じるが、読み進んで慣れてくれば効果的ではなかろうか。

人々の脚が並んで揺れている。その光景はまるで闇を抱えた森の如くに見える。

p.15

子どもの目の高さから見る人ごみ、背後は火事の様子がゆらゆらと頭に浮かぶ。この子どもが主人公の匡介(きょうすけ)。石から、何か大切な情報を感じ取る才能がありそうだ。

もう一人の主人公?の飛田源斎。この人が塞王。話しぶりから良い人そうだ。

口と顎に紙縒り(こより)のようなヒゲを蓄えており、川で獲ったこのあるドジョウを彷彿とさせる相貌(そうぼう)。

p.20

第一章「石工の都」

客へ引き渡す製品を形作り、仕上げる現場「積方」。大切なバックアップである「山方」も「荷方」も、「積方」での初期修行を経て専任する。

どの役割の者も『現場』の基礎は理解した上で自分の役を果たす。各部署が『核心となる現場』を理解している。

小説の中で描かれていたのは理想の組織。一人一人が全ての業務を経験し、理解してからそれぞれの職へ専任していく。まさに理想。

製造業であれば、やはり製造現場で数年の経験を経て、いろいろな部署へ渡っていくべきだと強く思う。昔から。

ついつい自分が今、身を置いている組織と比べてしまい、悲しい気持ちになった。

今の職場を見ている限りでは「製造現場」の基礎を理解してから 設計 や 総務、購買、品質管理、営業、人事などへ振り分けられることがあまり無い。あったとしても低学歴の人だ。低学歴の人は頑張っていても、実績を上げても偉くはならない。(営業だけは別)

将来うえに行く高学歴者は、現場での経験らしい経験を経ずに「データしか動かさない人物」となり、数字を見ては解釈を捻じ曲げ、「良く見える」ように粉飾と装飾の間をさまようようになる。物を動かしてナンボの製造業なのに「データしか動かさない人物」が偉そうにしている。

今のままではいずれ何らかの形で崩壊するだろう。その前に「穴太衆・飛田屋」を見習ったほうがいい。

第二章「懸」(かかり)

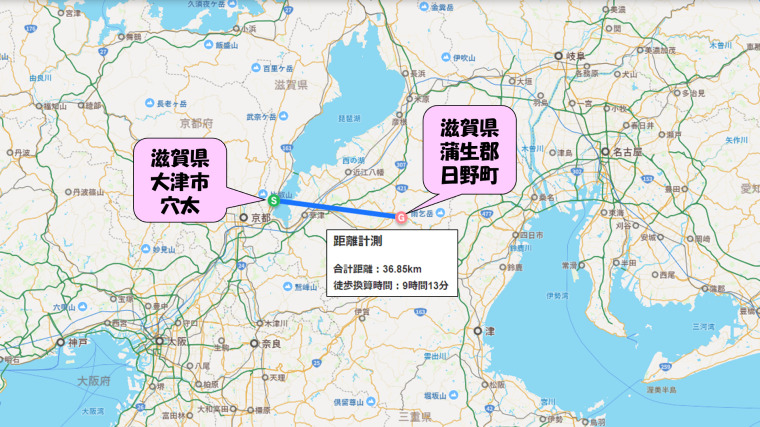

滋賀県にある「日野城」を守る章。

飛田屋の組織は「総勢160名」とある。ダンバー数だ。よく統制された組織だったと想像できる。

ダンバー数

テンミニッツTVの記事より

ヒトが社会のなかで互いを理解し合い、複雑な関係を維持できる集団の大きさの限界を示す数字で、150人である。

日野城(中野城)、音羽城、鎌掛城(かいがけ)など、縁あって滋賀には結構詳しいつもりだったが、ぜんぜん知らんかった。改めて調べた。

三角形を成す「城間」関係。だいたい1~2kmくらい。これらの情報を頭に置いて読むと、すごく良い感じで読めた。

守りっぷりを読みながら、鉄壁 保クンの「爆守備」を想い出した。どうも自分は「守りに守って最後に勝つ」というスタイルに強く惹かれるようだ。

スポンサーリンク

第三章「矛楯の業」

「国友」はて、滋賀県 長浜市。「穴太」は大津市。『大津の要塞 vs 長浜の鉄砲軍団』、今聞けば近場での勝負だが...

今回、長浜は悪役。ちょっぴり魅力的な悪役。この本が直木賞獲ったらイヤかもしれんな長浜市の人たちは。

この物語は「最強の攻め」と「最強の守り」の戦いを通して、『核兵器を持たない世界の均衡』を提案しているようにも読める。

攻める力をもってではなく、守る力をもってけん制し合う、新しい均衡のかたち

むかし、そういうロボットアニメがあったような...

基地にバリアが張っててどんな攻撃も跳ね返す。けれど、スパイからバリアを解除されたりして。「鋼鉄ジーグ」だったか?🙄やったらやったで何かしらの手を打つんだ人間は。争い、いがみ合いをなくすのが一番好くて、一番難しい。

大津の宰相、京極 高次(きょうごく たかつぐ)。やけにしつこく悪口を書いてあるから、こんな事かとは予想できた。最高に登場シーンを引き立てるパターン。実はイイ人。

民にとっては、誰が領主でも構わないのだ

至言だな。

第四章「湖上の城」

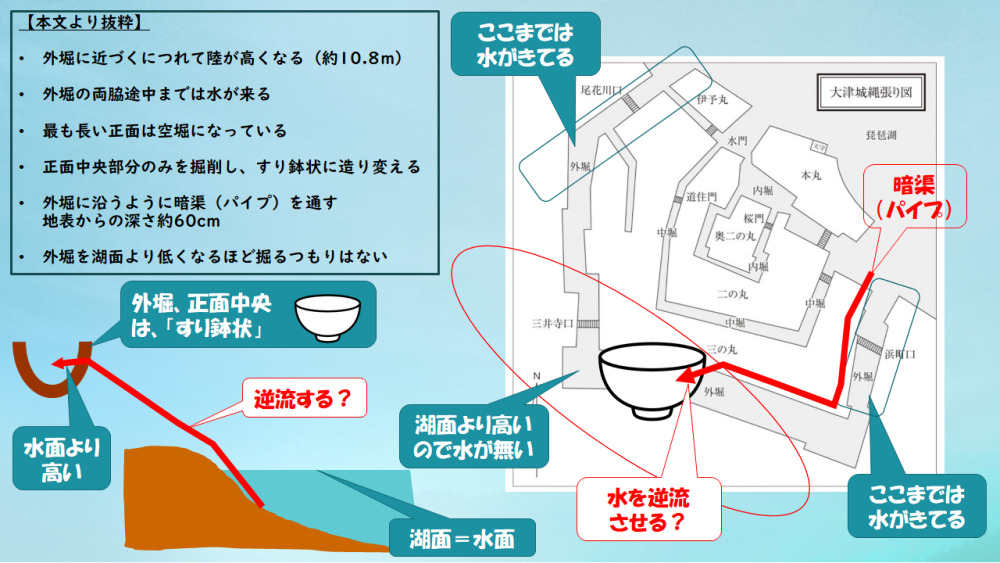

意味が解らない。

『水が低きから高きへ逆流する』?

えっ!?イメージできない。

「サイフォンの原理」とか「ヘロンの噴水」の応用なんだろうか。本文の説明で図まで作ったのに理解できない。ネットで調べまくっても満足いく記事が見つからない。前半のクライマックスだけど、気になって気になって盛り上がれなかった。

※2024/3/3追記

後になって解ったが、金沢城の逆サイフォンの原理を参考にしたようだ。

第五章「泰平揺る」

次世代としてのライバル関係が明確に。その陰で光る裏方、段蔵と行右衛門。匡介、彦九郎、それぞれを「若」と呼び、尽くす職人のおじさんたち。

目立たず、騒がず、不満を持たず、ただコツコツと事がうまく運ぶようにサポートする。かくありたいものだな。

自分に光が当たらずとも、他の「何か」に心から満足してそれ以上を求めない。そんな奥ゆかしいヒューマンに私はなりたい。しかし果たして、そんな人間いるのだろうか。人類全体の叶わぬ夢であり理想なのかもしれない。

そして誰かが理想を追わねば人類に進歩はない。何となくそう思う日々。

塞王(となる人)...飛田 匡介

砲仙(となる人)...国友 彦九郎

第六章「礎」

これまでどちらかと言うとゆっくり進んできたお話だったが、ここで急に次々と布石を繰り出し始めたように感じる。盛り上がってきてるのかな?

- 礎となる源斎

- 国友の最新技術

- 因縁の甲賀

- 決戦の大津城入り

- 西国無双 立花侍従

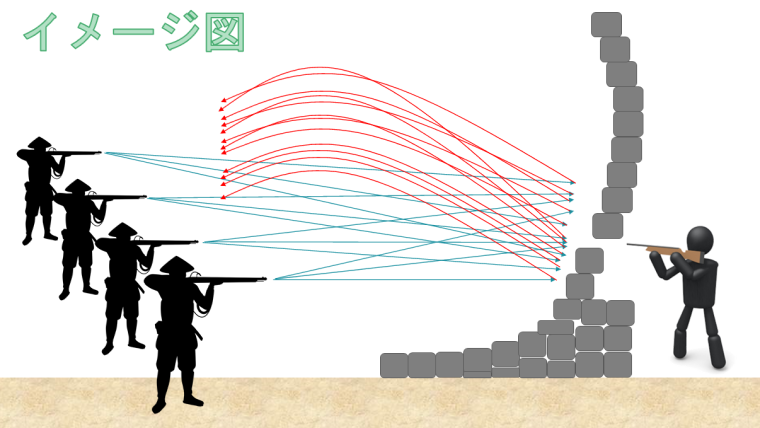

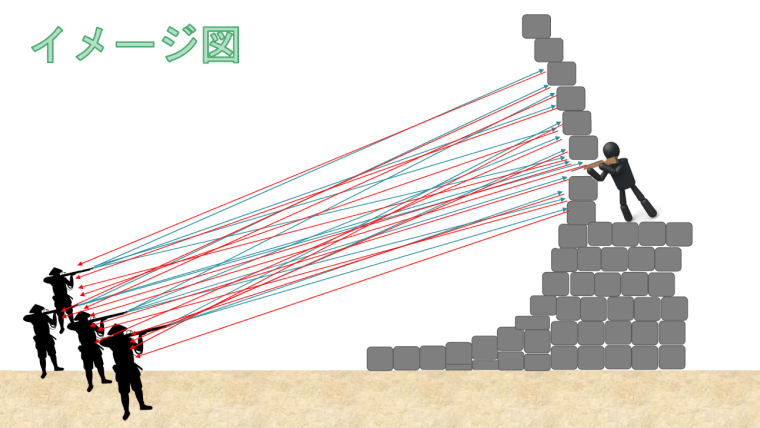

源斎の偉大さを説明する『扇の勾配』。すごいって言いたいのは伝わってくる。しかし、いまいちイメージがわかない。

横から見ると反り返り、まるで扇を開いたかのような曲線を描く石垣 のことをそのように言う。別名は武者返し、あるいは忍返しなどと言う積み方である。

p.320

この積み方をするとき、下から三分の二は緩い勾配で直線に積む。下を直線にするのは、そうしないと上で反りを付けた時にひっくり返ってしまうからである。

そして残る上三分の一から一石ずつ丁寧に嚙み合わせ、前へ、前へと押し出して勾配をきつくしていくのだ。すると弧を描いたような反りが出来上がり、源斎の手にかかれば最上部になると、垂直を超えてこちらに突出するに至る。

たぶん😃こうだな。

わかりやすかったサイト→「勾配と反り」

第七章「蛍と無双」

立花宗茂と国友彦九郎の二人がかりで、匡介ひとりに互角って感じ?あるいは、立花家・国友は連合することでしか、穴太飛田屋を凌ぐことができないって印象を受けた。

京極高次はとても魅力的な人物に描かれてる。夏帆はてっきり匡介の生き別れた妹だと予想してたが違った。引っかけだったようだ。

ちなみに、前述した『扇の勾配』のイメージは少し違っていたようだ。367ページに追加された説明を加味こう直した。

第八章「雷の砲」

彦九郎が攻め、匡介が受ける。そしてお互いに憎からず思っている。ホントは好敵手同士の不思議なリスペクトを伝えたいのだろうな。

アニメや漫画の方が、表情や明暗、音なんかも使うので、短時間でいい感じに伝えやすいんだと思う。小説は不利だ。よほど腕とページが無いといい感じには伝わらないだろう。

群衆の恐怖や狂気その心理とパニック状態も、もう少し激しくリアルな緊迫感で描いて欲しかった気もする。

けれど、ここまで暖かい感じのストーリーで進めてきたから不自然かな。まぁ、そこそこは おもしろいからいいか。

第九章「塞王の楯」

匡介と彦九郎が堀越しに対峙する場面。時をずらし、互いの目線で、対岸がどう見えているかを描いた。なかなかの読み応え。匡介が「砂利」をもったあとの一瞬の盛り上がりもなかなか良き。

スポンサーリンク

行ってみた

日野城跡

滋賀県を通る用事があったので、強引に日野をまわって行ってみた。穴太衆が積んだ「野面積み」ってのを我が目で見たかったので。近くに「日野川ダム公園グラウンド」ってのがあって、駐車場に停めて歩いて行ける。

見ると、大きさや形はチグハグな感じなのに、触ってみるとガッチリ抜けない。文献で読んだ通りだ。雑然と整然がガッチリ手を結んで強固で絶妙なバランス。不思議な印象だった。

ふつう城跡なんて行っても面白くも何ともない。でも関連する物語を読んでから来ると、聖地巡礼とまでは言わないが すごく楽しく見れた。

大津城跡

再度、滋賀県へ。今度は大津城に行ってみたが、ほぼ痕跡はない。かろうじて一カ所「これは多分、大津城の野面積みだな」と思える石垣を発見。商店街の片隅にひっそりと残っていた。確かではないが、そう信じよう。

位置的に、「大津外堀石垣」ってところだろう。

所感

滋賀県に「穴太衆」ありと教えてくれた。「国友」は知ってたけど「穴太」は知らんかった。京極 高次についても初めて知ったし興味深かった。最後は若狭でキリシタンになったらしい。

最後は、なんか「ふわっと」した終わり方だった。匡介が結婚したって事なんだろうけど、結局一度もはっきり「夏帆と」とは書いてはいなかった。書かんでもわかるやろって言いたげだが...

総括すれば、カッコよさにこだわった心優しい時代活劇ってところか。その分敢えて、心の中の奇麗でない部分や、細部のリアリティを犠牲にしているようにも感じた。清いお話を読みたいときにはいいかもね。個人的にはもっと心の中のダーティな部分にもこだわったお話の方が好きだ。

塞王の楯(さいおうのたて)

今村 翔吾

2021年度 下期 直木賞受賞!(第166回)

| 紙の本 | Amazon | 楽 天 |

| 電子書籍 | Amazon | 楽 天 |

作者は、時代小説が ご専門みたい。特に江戸時代の火消しの話が得意なようだ。けっこう沢山書いてる。

![ソロモンの指輪[動物行動学入門];表紙](https://jikkyo-lt.com/wp-content/uploads/2021/08/soromon-i-640x360.png)